花了很大代价去看梅卓燕在「自由舞」中的作品《囍──红色的承诺》(下称《囍》),因为觉得现在每次看梅卓燕都很难得,尤其个人舞与生命历程挂钩,看了多次不同的梅卓燕「日记」作品,仿佛已经随着她的生命走了很多路,份外知道一切的难。梅卓燕有趣在于她的复杂性:她既知性又感性,非常直觉同时组织许多丰富的文化层次;构想复杂精致但同时有种随意的游戏性。上次在大馆演出的《日记VII.我来给你讲个故事⋯⋯》曾经极度撼动我,那是一个很直觉抒情的作品;这次《囍》则着重在文化层面的变衍与思考,感觉宛然不同,但同样,庆幸没有错过。

《囍》的基础思考是将婚嫁的喜庆吉祥主调,作辩证的反转──化喜为悲,以吉入凶。

摄影:Eric Hong @Moon 9 Image

化喜为悲,寻找现代性的主体

《囍》的构思来自对于婚姻的思考,梅卓燕表示有三层:一是广东传统婚嫁仪式,她将过大礼、上头、出门/入门、奉茶、安床/贺床,一一转化为舞蹈演绎,作为《囍》的骨干结构;另有一层是六十年代香港围头妇女的「哭嫁歌」吟唱;再及《帝女花》这个以死婚明志的生命政治典故。如此看来,《囍》的基础思考是将婚嫁的喜庆吉祥主调,作辩证的反转──化喜为悲,以吉入凶,在红色欢庆的仪式背后寻找焦虑、悲哀的阴影。这一反转乃是一个经典的现代性手势,在传统中寻找阴影与忧戚,进而摸索现代主体之萌生。

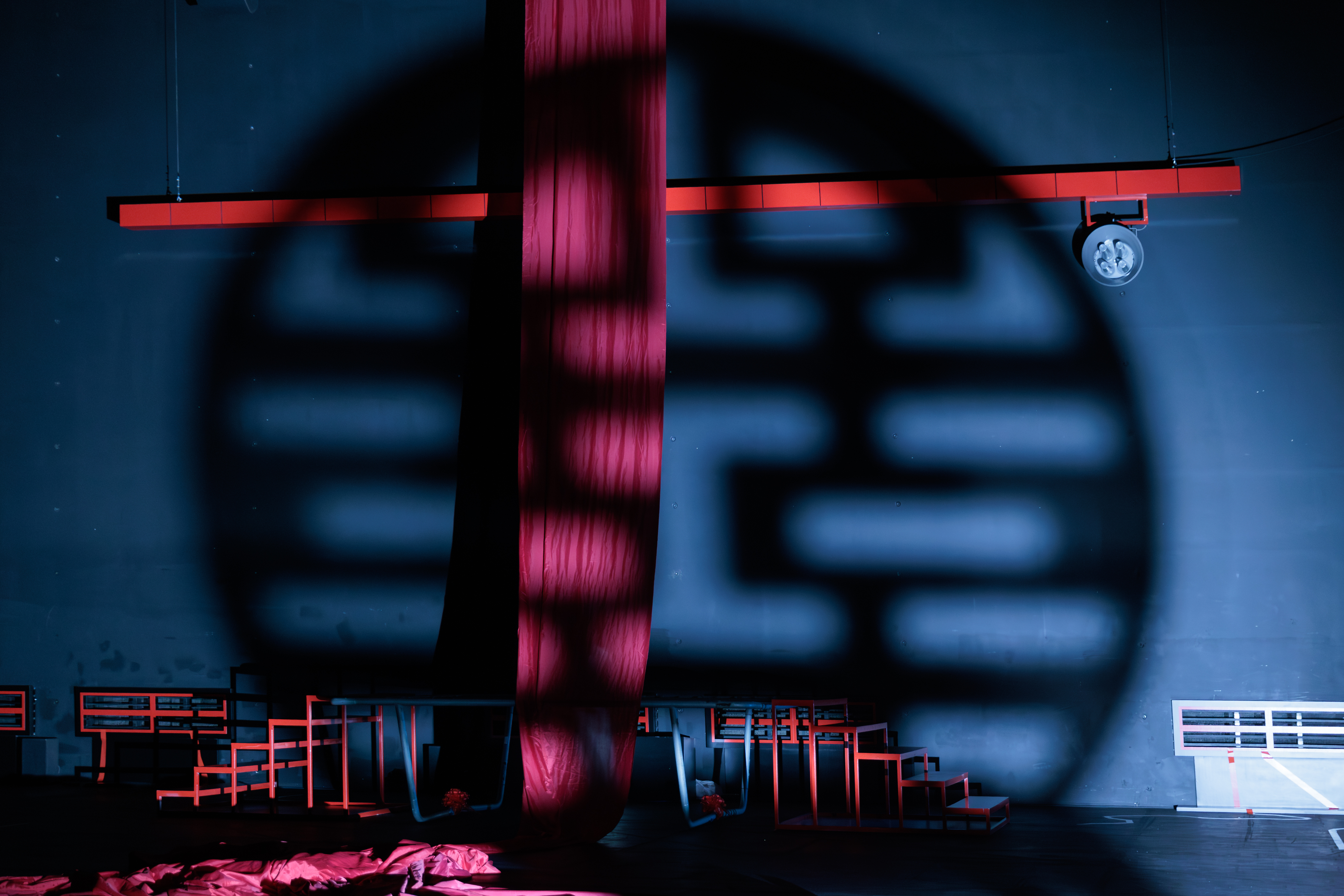

舞台前端陈设的广东婚嫁吉仪事物鲜明闪耀,有射灯照耀它们;而舞台大部分区域大部分时间都是黑暗的。舞台中央吊下的逾十米长红布,在某些灯光下会兀然转为黑色或靛蓝,瞬间化喜为悲。张爱玲说,「个人即使等得及,时代是仓促的,已经在破坏中,还有更大的破坏要来。有一天我们的文明,不论是升华还是浮华,都要成为过去。」(《传奇》再版序)演出中亦有呼应张爱玲所说的「惘惘的威胁」,从梅卓燕持喜伞舞步拖沓、负担与被笼罩时,在中式喜乐声夹杂有一下下仿佛擦破皮鼓的声音,一开始还以为是仪器问题,后来愈加频繁,才知是负责音乐的许敖山的别出心裁,那是喜乐中隐隐的忧戚不安。

大量中国式符号道具担当「喜庆」。

摄影:Eric Hong @Moon 9 Image

大量中国式符号道具担当「喜庆」,在各个环节如「出门」等梅卓燕都表现出其中国舞的根底,当然她从无一刻有表现出传统中国舞式融入自然与仪式的欢喜面容,舞姿都是犹疑、徘徊、摸索与挣扎。男大妗陈建文的演出令许多人都留下深刻印象,与梅卓燕相反,他面上无时无刻挂着大妗式特具促动力的喜庆笑容,并以响亮到位的话音,及生动澎湃的肢体动作,担演这个演出的喜剧部分,所有与梅卓燕相对反的部分。注意他是男大妗而非新郎,换言之梅卓燕在这次着眼的是仪式或曰制度与个人的对立,而非个人与个人之间的对立。

服从的死亡 VS. 自主的死亡

婚嫁仪式中充满幸福与吉祥的象征,几乎是水银泻地无孔不入;而《囍》中引入「哭嫁歌」低沉哀怨的歌声,加上《帝女花》唱辞,都着重点染出婚嫁都有悲凄的一面。 「哭嫁」是因为当时常有远嫁给素未谋面的陌生人,对于未知命运的忧愁;《帝女花》就直接到达死亡主题了。从婚嫁谈到死亡,是否太过言重呢?其实并不。中国女性在婚姻不得自主、或在婚后必须出嫁从夫成为丈夫财产的一部分,这固然是耳熟能详。而我正好又在美国女性作家及社运家蕾贝嘉.索尼特(Rebecca Solnit)的书《男言之瘾》找到18世纪时英国的法律条文阐释:

「透过婚姻结合,丈夫和妻子在法律上视为一人:即,女性在婚姻期间的个人或法律地位皆不复存在,或至少可说与丈夫的地位整合并为一体。她所做的一切都处在丈夫的羽翼、保护及包覆下,因此在我们的法律上以法文称之为femme-covert (有夫之妇)⋯⋯意指她处于丈夫的保护及影响下,丈夫就是她的爵爷、她的主人,而她在婚姻中的状况就称为已婚状态。为此,男子不得答应给予妻子任何事物,或与之缔结盟约,因为要做出这样的承诺便是假定她为有别于丈夫的存在。」(布莱克斯通,1765年)

由上文看来,当时英国普遍认为女性出嫁就等于生命被归于丈夫所有,丈夫的存在已统摄了她的存在,那么出嫁可被视为一个女子的自主生命在法律上的终结,所谓符号性死亡。中西皆然。

梅卓燕颤抖着捧茶钟下跪高举过头,身影之卑微弱小与陈建文的身影恰成对比,那是一个强烈的强弱悬殊的对比。

摄影:Eric Hong @Moon 9 Image

由此可见,《囍》对婚姻的质疑,很大程度是因为服从与自主两端的对立。 「奉茶」一段,陈建文站上减肥摇摆机,以颤动诡异的嗓音讲出「饮~过~新~抱~茶~富~贵~又~荣~华」等语,灯光投射下他的身躯尤其双腿极其庞大,而梅卓燕则颤抖着捧茶钟下跪高举过头,身影之卑微弱小与陈建文的身影恰成对比,那是一个强烈的强弱悬殊的对比。在这里权力关系展现为服从与否,男子的腿影展示了其中的性意味,而多次重复的「富~贵~又~荣~华」亦展现出一种经济力量的诱惑,诱使弱小者服从。在强势与金钱的压制下,「自主」仿佛无立锥之地。

相对而言,《帝女花》以一次精密计算的婚姻,完成一次政治行动,这是一种彻底的生命政治。长平与世显始终不受污染,如果吉庆代表臣服,死亡在这里反而代表自主。

不安便跃动,沉重之下轻装上路

我一直觉得婚嫁吉语中充满性意味,不断祝福新人生子,是否太关心人家的性生活?安床/贺床,本来的仪式是:择定吉日良辰,于婚礼前数天,由好命佬将新床移至适当位置;在婚礼前,再由好命婆铺床,并撒上喜果(如相思豆、大桔一双、红枣、莲子、百合及利是等)。当新人入新房后,可以让小孩子在床上食喜果,取其百子千孙之意。而梅卓燕选择了弹床,就恰是「安」的相反。当她曲膝在铺着红绸的弹床上起落,那场面果然就充满了情色隐喻,揭示了吉仪本来遮掩回避的部分。梅卓燕一边起伏,一边摸索抓捞床上的红绸,像是茫茫大海中寻觅叩问;逐渐,她开始想站立弹跳,在将立未立之间维持了许久,红绸既像是困锁住她也像是承托着她;最后红绸终于被她推出弹床之外,弹床于此裸露出其本相,它就是一样可以让你下陷也可以让你上升的东西。这一节我觉得是《囍》中最为精妙的设置。

摄影:Eric Hong @Moon 9 Image

他是男大妗而非新郎,换言之梅卓燕在这次着眼的是仪式或曰制度与个人的对立,而非个人与个人之间的对立。

摄影:Eric Hong @Moon 9 Image

都说《囍》文化层次多、思考沉重;但另一方面,值得注意的是梅卓燕愈来愈轻盈──一切像是信手拈来,玩具一样在她手上重生,愈平贱之物她愈能通过演出让之有新的生命。舞台设置简单,一望而尽无遮无掩,那设置简单到,哪里是新房,根本是工地。骨架裸露,水落石出,对反于婚嫁仪式的装扮隆重与充满权力结构的隐喻。梅卓燕近年的轻装上路,把精致用于无形之处,大巧若拙就是境界。而梅卓燕虽然自己玩得开心,也在创作中传递了围头哭嫁歌这种本土非物质文化遗产,我也是经过今次才知道有《明瓦口一瞥惊鸿──龙跃头围村新娘的末代哭嫁声》这本精致到惊人的宝贵好书。

喜者如无尽烟花璀璨难止,哀者匍匐求索自立未得,对立两者如何辩证收结?近尾的一段舞梅卓燕手上有面具,本来是强作欢颜的意思,但那面具本是正为喜倒为悲,悲喜如面具可以反转,在一轮折腾之后,卸下面具的梅卓燕,不过仍是一脸迷茫,只是轻淡自然,不须作态。迷茫是尚未有答案,我是否能保有「尚未有答案」的自由?自我寻找、与外力的对抗,最后我们争取的,不过是一种「答案尚未写就」的开放性──你让我想一想,再决定笑不笑。这种是开放性的。至于穿上喜服披盖头站在梯顶,那是服从、还是明志拒绝,在未揭的盖头中也保留了一些开放性,经你自己思考及想像过后,答案会更加肯定。